英文原题:Electrochemical Carboxylative Cyclization of Propargylamines with CO2 to Functionalized 2‑Oxazolidinones

通讯作者:何良年 (Liang-Nian He)

作者:孟郑正,赵兰,谢汶均,何良年 (Zheng-Zheng Meng, Lan Zhao, Wen-Jun Xie, Liang-Nian He)

背景介绍

现代社会的高碳排放导致大气中二氧化碳浓度持续升高,引发气候与环境问题。从可持续化学角度看,二氧化碳作为一种丰富、无毒且可再生的碳一资源,可用于合成大宗化学品及高附加值产物,包括碳酸二甲酯、甲酸、环状碳酸酯、2-噁唑烷酮、杂环化合物等。其中,2-噁唑烷酮作为一类重要的含氮杂环化合物,广泛用于药物、农用化学品和有机合成,例如抗菌药物利奈唑胺(linezolid)就含有这一骨架。目前,过渡金属、离子液体、有机小分子体系都已用于2-噁唑烷酮的合成,光化学方法通过向体系中引入自由基前体,实现了多官能化2-噁唑烷酮的合成。这些反应都已得到了极大的发展,但通常引入一个CO2单元,不易实现高效的多分子利用。电化学方法因绿色、高效且可直接借助可再生能源驱动,正在成为解决这一难题的有力工具。

文章亮点

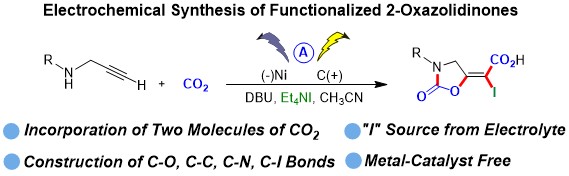

1.本研究提出了一种全新的电化学策略,在温和条件下实现了1 mol炔丙胺与2 mol CO2的协同转化。

2.使用四乙基碘化铵作为(Et4NI)电解质,通过原位生成的碘活化炔丙胺,实现高效环化与羧化反应。

3.最终产物为N-取代的(Z)-2-(2-噁唑烷酮-5-亚基)-2-碘乙酸,开辟了合成多官能化2-噁唑烷酮的新途径,也为CO2资源化利用提供了新思路。

图1 官能化2-噁唑烷酮的电化学合成

图文解读

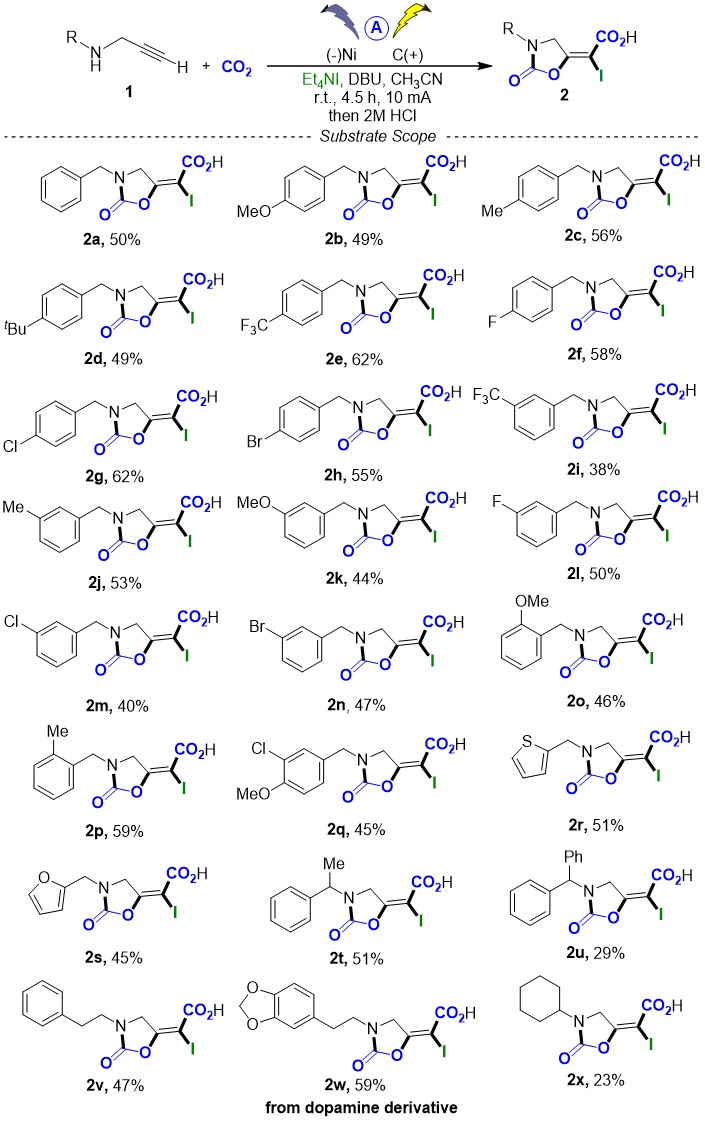

首先采用N-苄基炔丙胺(1a)为模板底物,对反应条件进行了筛选,发现采用镍阴极、石墨片阳极、Et4NI(0.1 M)作为电解质,并以1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一烷-7-烯(DBU)为碱(2 equiv),在10 mA恒电流条件下于CO2氛围中电解4.5小时,获得目标产物2a的最佳分离收率为50%。在确定了最佳反应条件后,对带有不同取代基的炔丙胺类化合物进行了考察(图2),发现当N-取代的苄基对位、邻位、间位带有不同的吸电子基团及给电子基团时,该反应均能较好地发生(2b-2q)。而带有杂环的炔丙胺类化合物在该反应中也能顺利发生(2r-2s),除此之外,还考察了非苄基取代的底物(2t-2x),其中多巴胺衍生的炔丙胺也能顺利发生该电化学羧化环化反应(2w),证明了该策略在药物分子后期修饰中的潜力。通过对苄基对位氯取代的产物(2g)进行单晶衍射分析,证实了产物的双键构型为Z-构型。

图2 炔丙胺与CO2的电化学羧化环化反应的底物范围

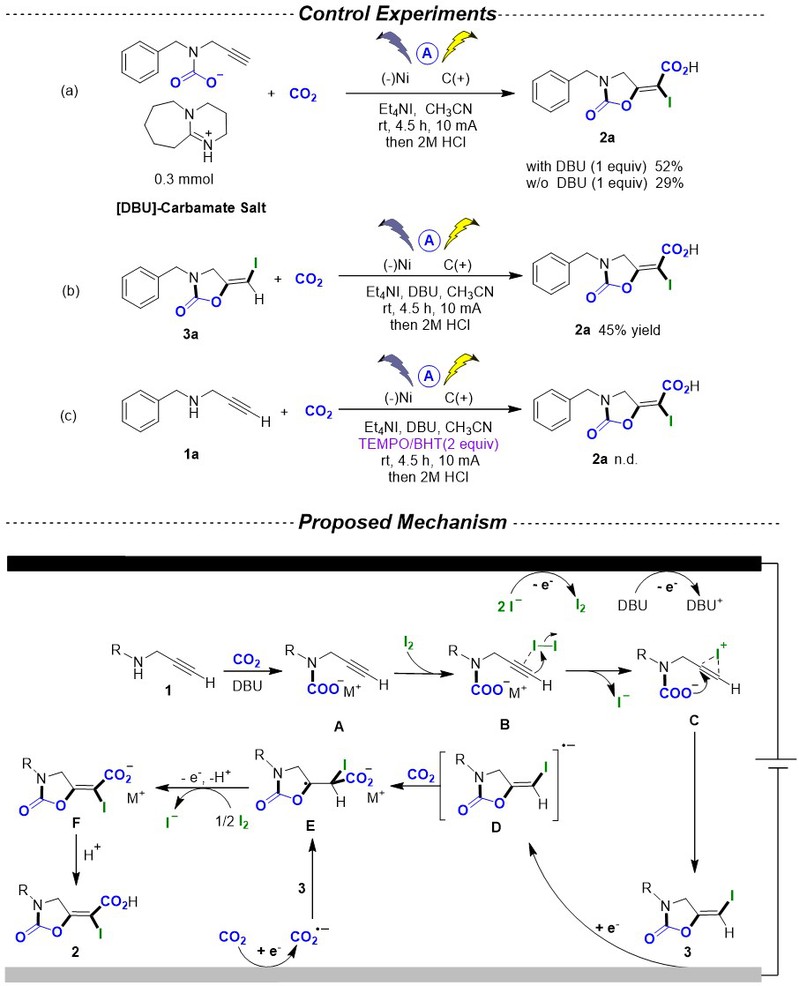

为了研究反应机理,进行了一系列对照实验(图3),通过13C NMR表征验证了反应体系中氨基甲酸负离子的生成,因此对氨基甲酸盐进行了合成且在标准条件下进行电解,以52%的收率得到了目标产物(图3a)。通过间歇取样实验发现体系中可能存在中间体3a,对3a进行了合成并在标准条件下进行电解,以45%的收率得到了目标产物。在标准条件下向体系中加入2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(TEMPO)或者丁羟甲苯(BHT)时,发现没有目标产物的生成,证明该反应可能经历自由基历程。

通过机理实验,初步提出了该反应的可能机理(图3),炔丙胺1在DBU存在下发生去质子化,随后对CO2进行亲核攻击形成氨基甲酸盐中间体A。碳碳三键的活化可能通过以下途径进行:Et4NI的阳极氧化生成分子碘,其与炔基反应形成碘鎓离子中间体C,继而经亲核环化生成碘乙烯基-2-噁唑烷酮中间体3。随后可能发生中间体3或CO2的还原反应。若中间体3经阴极还原,则接受电子生成自由基阴离子D,该自由基阴离子随后攻击CO2形成中间体E。另一种途径是CO2在阴极直接被还原形成CO2自由基阴离子,该阴离子同样可与中间体3反应生成E。分子碘氧化E可再生C═C键,最终得到羧酸盐产物,经酸化处理后可获得相应的羧酸。

图3 控制实验及可能的反应机理

总结与展望

综上,本文报道了一种新型电化学羧化环化策略,可高效合成高度官能团化的2-噁唑烷酮衍生物。该反应方案在常温常压下进行,其中阳极生成的分子碘有效活化炔丙胺中的碳碳三键,形成碘乙烯基-2-噁唑烷酮中间体。随后该中间体在阴极与第二分子CO2进行电羧化反应,最终获得同时具有羧基与碘官能团的产物。本工作为二氧化碳固定提供了宝贵且可持续的方法,同时拓展了电化学方法在杂环构建中的合成应用价值。

通讯作者信息

何良年课题组在二氧化碳转化策略的设计和基于活化机理的高效催化剂开发等二氧化碳化学研究领域开展了系统的研发工作,不仅提出了碳捕集与转化耦合、CO2分级可控还原功能化、利用多组分串联反应突破热力学限制及可再生能源驱动的CO2转化等策略,还针对不同的策略开发出了相应的高效催化体系,实现了温和条件下CO2的转化,取得了系列创新性成果。何良年教授课题组现有研究人员21人,包括教授1名,专任教师3名,博士研究生11名,硕士研究生8名。目前课题组的研究聚焦可再生碳基能源驱动的二氧化碳高值化利用、二氧化碳捕集与转化一体化及生物质高值化利用。

详见课题组主页http://greenchem.nankai.edu.cn

文章链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.5c01821